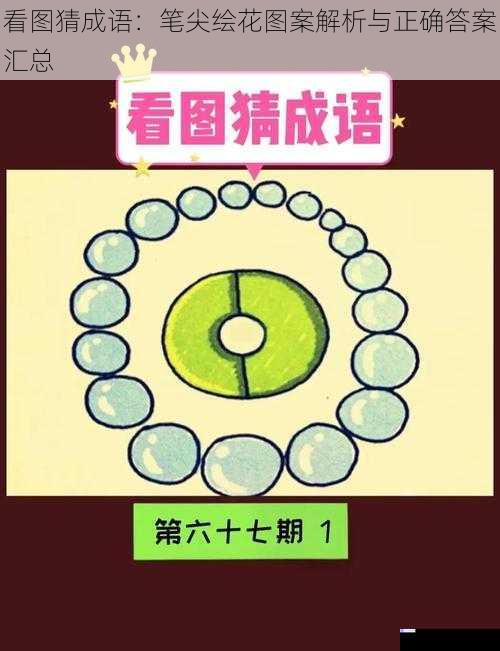

在中华文化中,成语作为一种高度凝练的语言形式,常通过意象、谐音或典故传递深刻含义。"看图猜成语"作为一种寓教于乐的文化活动,既考验参与者的文化积累,也要求其具备联想与逻辑分析能力。将以"笔尖绘花"这一典型图案为例,解析其设计逻辑、文化渊源及对应的正确答案,同时探讨同类题目的解题思路。

图案元素分析与核心逻辑

笔尖绘花"的图案由两个核心视觉元素构成:笔尖与花朵。

1. 笔尖:作为书写工具的代表,其意象常与"文采""创作"相关联。例如成语"笔走龙蛇""点睛之笔"均以"笔"为核心载体。

2. 花朵:在传统文化中,花朵常被赋予"美好""绽放"的象征意义,如"妙手生花""锦上添花"等成语。

当二者结合时,需从动作关联与结果呈现的角度切入。笔尖绘制花朵的过程,暗示通过"笔"这一工具"生成"花朵,即"用笔创造出生动的画面"。"生花"成为关键动词结构,而"妙笔"则是对笔触的修饰。答案指向"妙笔生花"。

成语溯源与文化内涵

妙笔生花"出自五代王仁裕开元天宝遗事中记载的典故:唐代诗人李白曾梦到笔尖生出花朵,此后文思泉涌、诗作精妙。这一传说被提炼为成语,用以形容文笔超凡、创作出神入化。值得注意的是,该成语包含两层递进含义:

1. 工具与能力的结合:"妙笔"强调创作者技艺高超,"生花"则体现成果的惊艳。

2. 虚实相生的意境:从具象的"笔尖"到抽象的"生花",暗含艺术创作中从现实到想象的升华过程。

类似的成语如"梦笔生花"(强调灵感来源)与"笔下生辉"(突出作品效果)虽语义相近,但"妙笔生花"更侧重创作过程与结果的统一性,因此成为本题的准确答案。

常见误区与干扰项排除

在解析过程中,易出现的错误联想包括:

1. "画龙点睛":该成语强调"关键处的修饰",与"全程创作"无关。

2. "笔下春风":虽描述文笔生动,但缺乏"花朵"这一具象元素的直接对应。

3. "锦上添花":仅强调对已有成果的优化,与"从无到有"的创作过程无关。

部分参与者可能因忽略"笔尖"的动作性而误答为"妙手生花"(强调手艺而非文采),或混淆"妙笔生花"与"妙语生花"(侧重语言表达)。通过明确"笔"与"绘"的关联,可有效排除干扰。

延伸思考:图像猜成语的通用解题策略

从"笔尖绘花"的案例可归纳出以下方法论:

1. 拆分元素:将图像分解为独立意象,逐一对应成语中的字词或谐音。例如"鱼"+"书卷"可联想"鱼传尺素"。

2. 动作关联分析:观察元素间的动态关系(如"绘""生""破"等),提炼动词结构。

3. 文化符号映射:利用传统意象的固定象征(如"竹"代表气节,"梅"象征坚韧)缩小范围。

4. 排除矛盾项:通过语义逻辑(如褒贬色彩、主被动关系)过滤不合理答案。

以"鹤立鸡群"为例:若图案为"鹤站在鸡群中",需通过"对比差异"与"突出个体优势"的视角锁定答案。

看图猜成语"不仅是一种智力游戏,更是对传统文化符号体系的解码实践。"妙笔生花"的解析过程,体现了汉字文化中"形-意-境"的三重转化逻辑。掌握此类题目的解题思路,既能提升语言敏感度,亦可深化对成语背后历史典故、哲学思想的理解。未来遇到类似题目时,不妨从元素解构、文化溯源、逻辑推演三方面入手,逐步揭开图像背后的语言密码。