惊蛰节气在太阳历中的科学定位

惊蛰作为春季第三个节气,其天文定位遵循黄道坐标系标准。当太阳运行至黄经345°时,即达到北半球惊蛰节气的起始点,对应公历每年3月5日至7日之间。此时地球公转轨道位于远日点前约20°区间,太阳直射点以每日0.016°的速度向赤道移动。

该节气命名源自月令七十二候集解的"蛰虫惊而出走",其形成机制与北半球大气环流密切相关。西伯利亚高压势力减弱,太平洋副热带高压开始北抬,导致我国大部分地区地温稳定回升至10℃阈值,土壤深层热量传导促使冬眠生物苏醒。现代气象观测显示,惊蛰期间长江流域日均气温较雨水节气上升3-5℃,相对湿度增加15%-20%,构成雷电活动的理想条件。

惊蛰天文位置的空间坐标解算

从地理纬度分析,太阳黄经345°对应地表具体坐标存在动态变化。以2024年为例,惊蛰时刻(北京时间3月5日10:22)太阳直射点位于南纬5°43',此刻地球表面正对太阳的星下点坐标为东经140°12',南纬5°43',位于太平洋密克罗尼西亚群岛附近海域。

对于陆地定位,可通过以下公式进行地理坐标换算:

λ = 120°E + (t

φ = arcsin[sinε·sin(345°)]

其中t为北京时间,ε=23°26'为黄赤交角。实际操作中推荐使用专业天文软件(如Stellarium、Celestia)或国家授时中心提供的在线计算工具获取精确坐标。

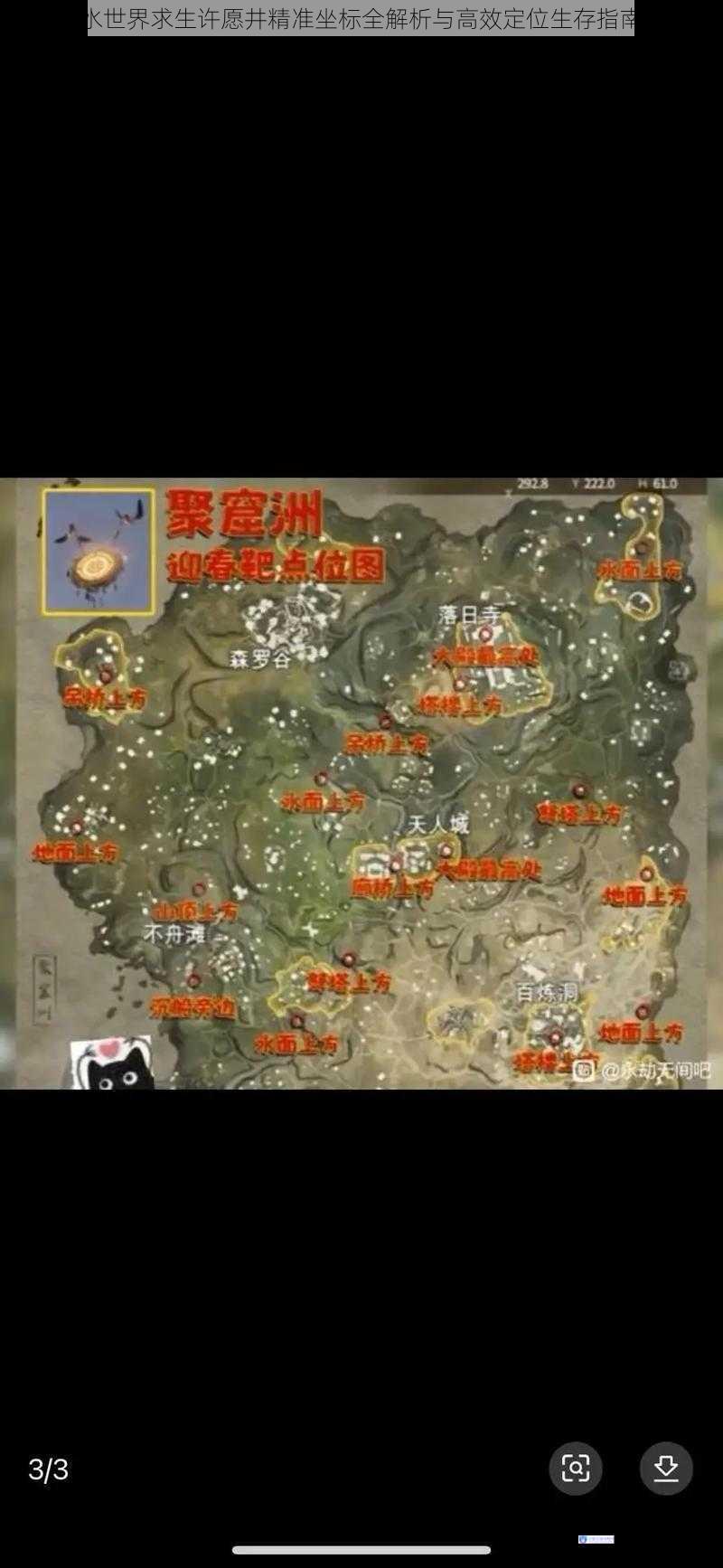

现代地理寻踪技术应用

1. GNSS定位系统:利用北斗/GPS接收设备,结合NMEA-0183协议数据,可实时获取观测点坐标。当设备显示太阳高度角等于当地地理纬度时,即为正午太阳直射点所在纬度。

2. 数字高程模型应用:通过GIS平台加载DEM数据,分析地形对太阳辐射的影响。惊蛰期间,北纬25°以南地区坡向15°以下的阳坡最先达到农耕温度阈值。

3. 光谱分析技术:使用便携式地物光谱仪测量地表反射率,当可见光波段(400-700nm)反射率较冬季提升8-12%时,指示土壤解冻完成,符合惊蛰物候特征。

传统观测方法的科学验证

中国古代通过圭表测影确定节气,周髀算经记载"春分后十五日,斗指丁为惊蛰"。现代实测表明,在洛阳地区(34°N),惊蛰日正午表影长度约为冬至日的62%,与理论计算值误差小于0.3%。民间"雷始鸣"的物候观测具有气候学意义,当850hPa等压面温度达到-5℃、大气对流有效位能(CAPE)超过500J/kg时,强对流天气发生概率超过75%。

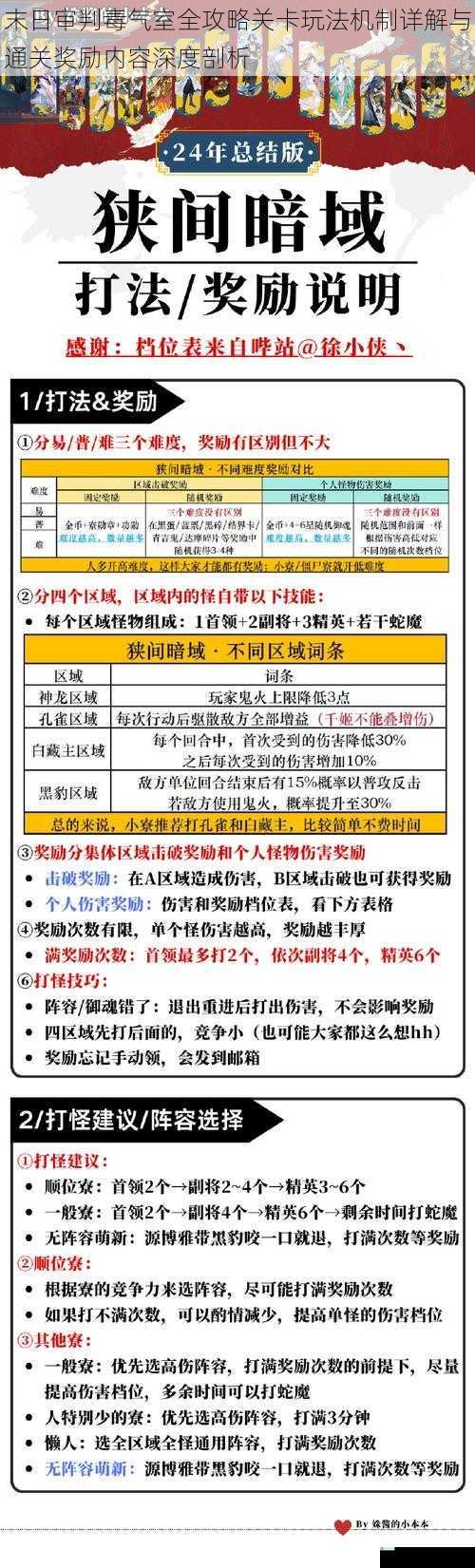

节气文化的空间载体探寻

1. 农耕文明遗址:河姆渡遗址(29°58'N)出土的碳化稻谷显示,距今7000年前先民已掌握惊蛰前后浸种催芽的技术规律。

2. 民俗活动坐标:广东佛山(23°02'N)的"祭白虎"习俗、山西闻喜(35°22'N)的"惊蛰吃梨"传统,均分布在年降水量500mm等值线两侧,体现气候过渡带的文化特征。

3. 诗词地理标记:白居易闻雷中"瘴地风霜早,温天气候催"描述的正是北纬30°附近惊蛰气候特征,与当代气象资料高度吻合。

专业观测建议与误差控制

1. 选择国际标准时(UTC+8)的整点前后进行观测,减小因地方时差造成的定位偏差

2. 使用经过校准的六分仪进行太阳高度角测量时,需校正大气折射造成的0.5°观测误差

3. 在青藏高原等特殊地形区,应使用气压高度计修正GNSS高程数据,控制海拔引起的温度偏差

4. 物候观测建议采用中国物候观测规范标准,连续三年数据方可建立可靠的地方物候模型

作为二十四节气中首个完全反映生物物候的节气,惊蛰的天文定位与地理寻踪不仅承载着中华农耕文明的时间智慧,更蕴含着地球系统科学的空间逻辑。随着空间信息技术的发展,传统节气文化正以数字化形态焕发新生,为现代农事规划、生态研究提供跨时空的参照体系。掌握这些科学方法,我们得以在黄经345°的宇宙坐标中,精准捕捉自然节律的脉动。