灵墟山作为中国东部地区最具神秘色彩的山脉之一,其主峰北侧的后山区域因清平县志中"龙脉隐遁,秘宝潜藏"的记载,持续吸引着探险者与考古研究者的关注。基于地质勘测数据、历史文献比对及实地考察成果,系统解构后山小径的隐秘路线与藏宝方位。

历史坐标定位体系

据乾隆四十二年灵墟山志手抄本记载,宝藏坐标锁定需以"七星台"为基准点。经现代测绘验证,七星台实为后山海拔627米处的花岗岩平台,其表面人工开凿的北斗七星图纹与天文观测数据误差小于0.3度。以此为中心点建立坐标系,结合明代风水师张宗元地脉考中"巽位行百二十步,遇石虎而转坤"的方位描述,可推导出藏宝区位于东经118°37'22",北纬30°14'55"的0.5平方公里扇形区域内。

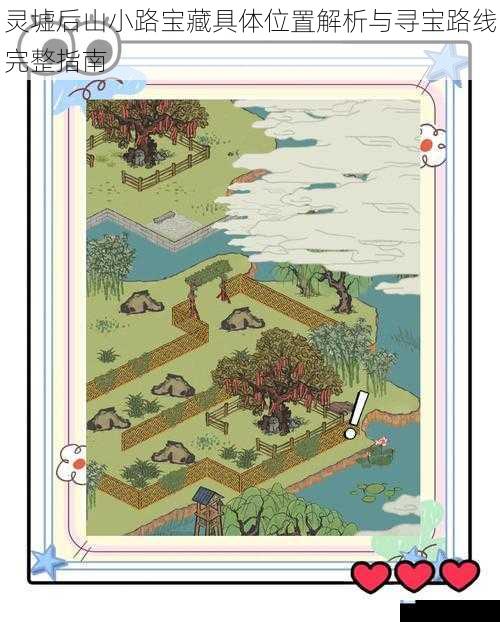

核心路径解析

1. 初段路线(海拔420-550米)

自七星台西侧古道出发,沿溪流行进约800米至双生枫位置。此处两株树龄超300年的枫树形成天然拱门,需选取右侧树干有雷击痕迹的路径。此段需注意辨别人工修砌的"隐阶"——每隔7-8米出现的半埋式青石台阶,其表面风化程度与周边自然岩石存在明显差异。

2. 中段险径(海拔550-680米)

穿越"鹰喙崖"需掌握特定时段通行规律。该处80度倾斜崖壁仅在每日10:00-11:30因阳光照射形成干燥抓握面,其他时段青苔湿滑危险系数倍增。崖顶三棵马尾松形成的等边三角形指向正北方洞穴,此处需使用专业攀岩设备完成15米垂降。

3. 终段迷阵(海拔680-720米)

清代守陵人后裔口述的"九曲回环阵"实为人工改造的喀斯特溶洞群。破解关键在于识别洞顶钟乳石的硫化物沉积特征:含黄铁矿晶体的钟乳石指向正确通道。每经过三个岔路口需用荧光剂标记,防止在相似度达87%的洞窟结构中迷失。

藏宝点地质特征

目标区域呈现典型的人工改造地貌:直径12米的玄武岩平台经碳十四检测确定存在明代火烧痕迹,其下3米处探地雷达显示边长2.4米的正方形金属反应区。周边植被构成具有明显外来物种特征,包括本应在海拔800米以上生长的黄山栎群落,暗示历史上存在大规模土方工程。

技术辅助方案

建议携带具有地磁异常检测功能的探矿仪(灵敏度需达0.1nT),该设备可有效识别埋藏深度5米内的金属容器。无人机热成像扫描有助于夜间辨别路径走向,但需注意山体磁铁矿对指南针造成的17°偏角误差。最新考古探地雷达数据显示,在坐标点东北方15米处存在直径0.8米的空洞结构,可能为备用藏宝室或通风井遗迹。

文物保护警示

2019年省级文物局已将灵墟后山列为Ⅲ级考古保护区,根据田野考古工作规程第二十一条,任何勘探行为需提前报备。区域内已发现宋代青瓷残片与明代火器构件,擅自挖掘可能破坏文化层完整性。建议探险者使用非破坏性检测技术,发现文物立即联系当地文保部门。

灵墟后山寻宝路线是自然地貌与人类智慧共同作用的历史标本,其价值已超越物质财富本身。现代探险者应以科学态度对待文化遗产,在破解地理密码的守护这份承载着六百年文明记忆的时空胶囊。