冷兵器时代的攻城战役是人类战争史上最具技术含量的对抗形式。在夯土与青铜交织的城墙上,攻守双方展开的不只是武力较量,更是智慧与技术的巅峰对决。从美索不达米亚的泥砖城墙到明朝的砖石堡垒,攻城战系统的演变见证着人类军事工程学的突破性发展,折射出古代文明在生死存亡之际迸发的惊人创造力。

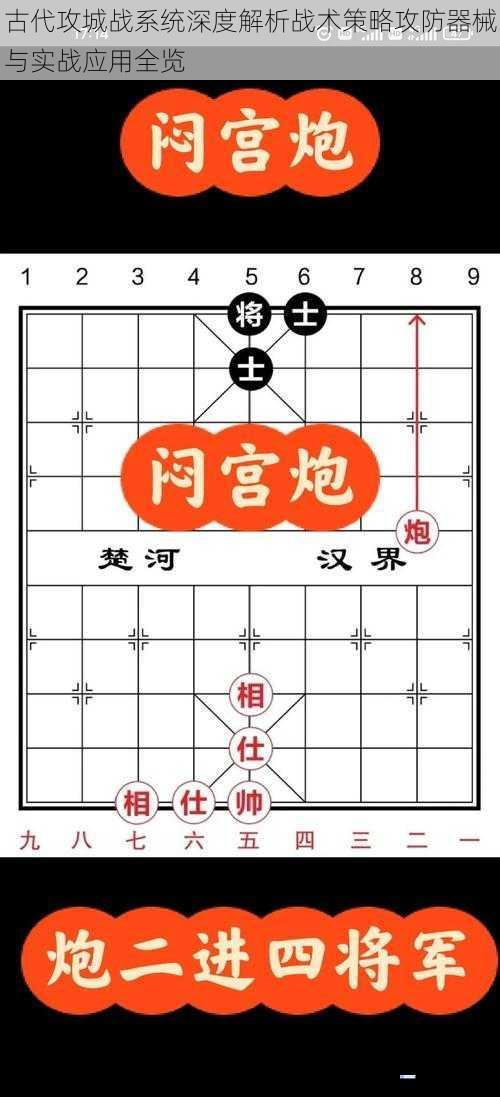

生死博弈:攻守双方的战术智慧

围城方常采用"困"字诀,在城外修建双层栅栏形成"围城打援"的战术体系。公元前256年秦将王龁围困邯郸时,用三年时间修筑长达四十里的环城堑壕,成功切断赵都所有补给通道。这种持久战策略往往配合心理攻势,蒙古军队西征时惯用抛射感染尸体制造瘟疫,动摇守军意志。

守城将领则擅长"守正出奇"的防御艺术。墨子提出的"悬脾""转射机"等防御装置构成立体火力网,配合夜间敢死队突袭。1132年德安保卫战中,陈规首创火枪守城战术,用竹制火器击退金军二十次强攻。情报系统建设尤为关键,北宋太原守将王禀训练信鸽部队保持对外联络,在北宋灭亡后仍坚守孤城250天。

攻城部队常采用"声东击西"的战术组合。罗马军团攻打犹太马萨达要塞时,白天佯攻北坡吸引守军,夜间却在西侧悬崖秘密修筑攻城坡道。中国战争史上最成功的地道战当属1234年蒙古军攻蔡州,通过挖掘十余条交错地道突破金军防线。

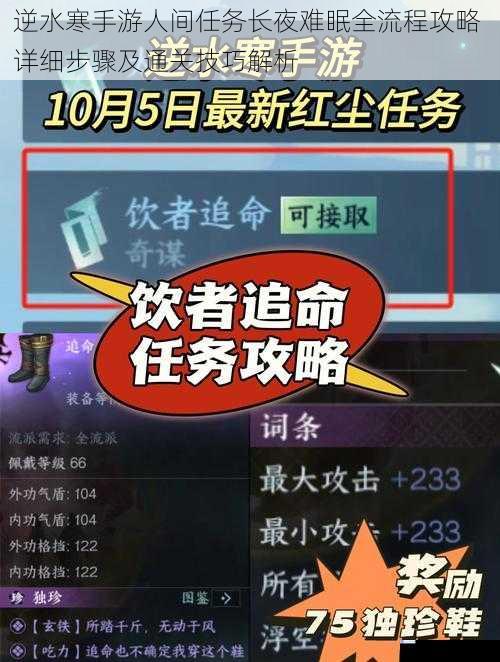

钢铁风暴:攻防器械的技术革命

攻城塔的进化史堪称古代军事工程奇迹。亚述帝国建造的九层攻城塔配备青铜撞角,需要300名士兵推动。罗马人改进的"攻城龟"装有铁甲防护,塔内暗藏折叠云梯。明代吕公车高达15米,内置五层战斗平台,车顶还装备佛朗机炮。

守城器械的研发充满化学智慧。北宋武经总要记载的"猛火油柜"能喷射12米长的火焰,其双活塞式油泵原理领先欧洲六百年。金汁防御体系包含粪便、砒霜、硫磺等成分,高温浇筑时产生毒气杀伤效果。襄阳守军发明的"七梢炮"可同时抛射百枚石弹,形成密集杀伤区。

火器革命彻底改变了攻守平衡。1453年奥斯曼乌尔班巨炮发射的600公斤石弹,最终击碎君士坦丁堡千年城墙。明朝宁远城头装备的"红夷大炮"射程达3公里,1626年宁远之战中击毙努尔哈赤。但早期火器的局限性也使坑道爆破战术复兴,1683年清军攻澎湖时挖掘千米地道实施火药爆破。

文明烙印:战争艺术的历史回响

东西方城墙体系呈现不同文明特质。中国夯土包砖城墙设有马面、瓮城、藏兵洞组成的复合防御体系,而欧洲棱堡的锐角设计开创了几何防御学。君士坦丁堡狄奥多西城墙的三重防御体系,与南京明城墙的27公里城垣,各自代表着东西方筑城技术的巅峰。

攻城战推动着军事技术的跨文明传播。蒙古西征将中国的火药技术传入阿拉伯世界,经改良后形成"马达法"火器体系反哺欧洲。波斯人发明的"攻城槌庇护所"经拜占庭改进后,成为中世纪标准攻城装备。这种技术交流在丝绸之路上形成独特的军事技术传播网络。

古代攻城体系深刻影响着现代战争思维。马奇诺防线的设计理念源自棱堡防御体系,现代地道战理论可追溯至中国古代坑道战术。军事工程学中的弹道计算、结构力学等学科,都能在古代攻城器械设计中找到原始模型。

站在当代回望,古代攻城战不仅是冷兵器时代的暴力美学展示,更是人类在生死存亡压力下催生的技术革命。那些在烽火中消逝的攻城器械,那些镌刻在城墙上的战争记忆,最终都转化为推动文明进步的独特力量。正如马萨达要塞废墟依然矗立在死海之滨,古代攻城体系的历史遗产,仍在现代军事科技的基因中延续着不朽的生命力。