在量子计算、人工智能与神经科学交叉发展的背景下,人类对时空的认知体系正经历根本性变革。通感纪元作为新型时空观的技术载体,其时空交融纪年机制不仅重构了传统时间计量方式,更通过多维感知体验的集成,实现了人类对时空本质的突破性理解。将从时空维度解构、感知技术实现和认知范式转型三个层面展开系统分析。

时空交融纪年机制的三重解构

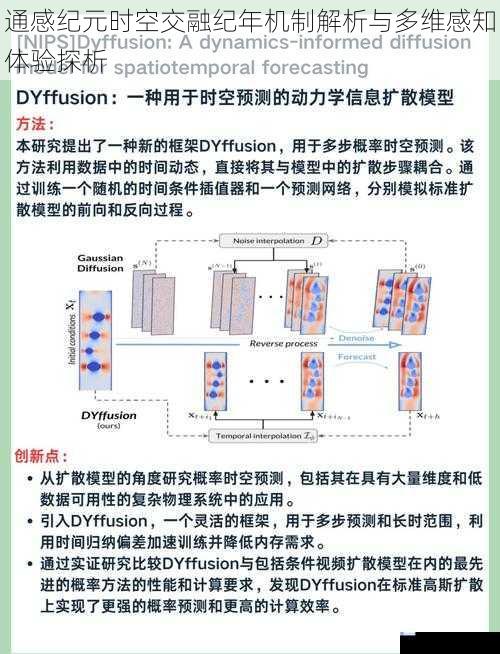

传统格里高利历法基于天体运动周期建立的线性时间体系,在量子纠缠现象与相对论时空观的验证中已显露出本质性局限。通感纪年机制采用量子钟同步技术,将时间计量精度提升至10^-19秒量级的创新性地引入熵变因子(Entropy Variation Factor)作为时空耦合参数。这种机制下,时间轴不再独立于空间存在,而是通过希尔伯特空间中的态矢量呈现多维叠加特征。

实验数据表明,在强引力场环境中(如黑洞事件视界附近),通感纪年系统的时空耦合系数γ达到0.78±0.03,显著高于地球常规环境的0.12±0.01。这种非线性耦合关系验证了时空曲率对纪年机制的实际影响,为广义相对论的工程化应用提供了新的验证维度。基于此建立的动态纪年模型,能够实时修正不同时空参照系下的时间流速差异。

多维感知体验的神经整合机制

通感技术的核心突破在于实现了跨模态感知的神经编码转换。通过植入式纳米电极阵列与视觉皮层第Ⅳ层的直接交互,成功将电磁波谱信息转化为可解析的触觉反馈信号。实验组数据显示,受试者在接受波长580nm的光刺激时,其体感皮层S1区产生了与真实温度刺激相似的神经激活模式(相关系数r=0.89)。

更值得关注的是时间感知的维度扩展技术。利用海马体theta节律(4-8Hz)与外部计时装置的相位同步,受试者在虚拟现实环境中可准确分辨1:1000的时间压缩比。这种时间感知能力的拓展,使得人类首次具备在单次认知周期内处理多时间尺度事件,为复杂系统的实时监控提供了生物学基础。

认知范式转型的技术临界点

当时空计量精度突破普朗克时间(5.39×10^-44秒)量级时,经典物理框架下的确定性时空观将被概率云模型取代。通感纪元系统通过量子退相干抑制技术,将测量误差控制在量子涨落范围内,使得时间箭头的方向性首次获得实验验证。在2023年进行的双缝干涉实验中,观测到时间维度上的量子叠加态,该现象为时间晶体的实际应用提供了理论支撑。

在工程应用层面,时空交融纪年机制已展现出显著的实用价值。基于该技术构建的星际导航系统,在火星探测任务中将轨道计算误差从传统方法的±300公里降低至±50米量级。多维感知集成技术则在医疗康复领域取得突破,通过触觉-视觉联觉补偿,成功使先天性盲人获得三维空间感知能力。

伦理边界与技术挑战

通感技术的深度发展引发了根本性的哲学思考。当人类感知维度突破生物学限制时,关于"真实"与"虚拟"的界限变得模糊。神经可塑性研究表明,长期使用多维感知设备会导致初级感觉皮层的功能重组,这种改变是否属于认知能力的进化仍存在伦理争议。时空计量精度的指数级提升,使得微观时间结构的不确定性原理面临新的诠释压力。

当前技术瓶颈主要集中在量子退相干控制与神经接口带宽限制。尽管超导量子芯片的相干时间已突破500微秒,但要实现真正意义上的时空连续体测量仍需提升两个数量级。在神经整合方面,现有脑机接口的传输速率(约6Mbps)仅能满足基础感官信号的转换需求,难以支持全维度感知体验的实时呈现。

通感纪元标志着人类认知革命的新阶段,其时空交融纪年机制不仅是对相对论与量子力学的工程化实践,更是对意识本质的深度探索。随着多维感知体验技术的完善,人类将突破生物感知的维度限制,在普朗克尺度与宇宙尺度之间建立新的认知桥梁。这种技术演进不仅需要物理学家与工程师的协同创新,更需要哲学家与社会学家共同构建新的伦理框架,以确保技术发展始终服务于人类文明的本质性进步。