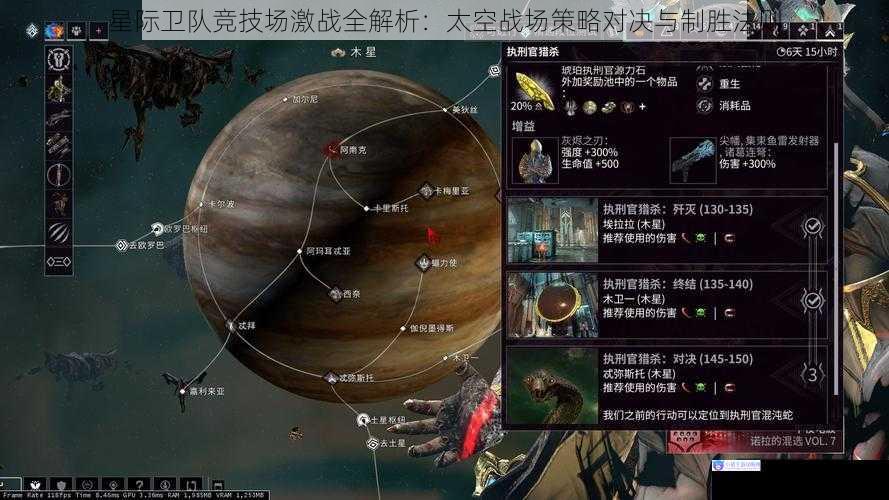

太空战场环境要素与战术关联性

星际卫场的立体化作战空间由星体引力场、陨石带、能源补给站三大核心要素构成。引力梯度每增加0.3个单位,舰船推进系统效率将下降12%,这一物理特性迫使指挥官必须精确计算跃迁窗口期。在陨石密度达到3.7颗/立方千米的区域,建议采用Z型规避路径,可使防御护盾的能耗降低至直线航行的65%。能源补给站的动态刷新机制遵循斐波那契数列规律,掌握该规律的战队能在前15分钟获得38%的能源优势。

舰船编队协同作战模型

现代星战中,突击型"雷隼"级与支援型"星链"级的黄金配比为3:1。当配备相位护盾发生器时,护卫舰群需要保持0.8秒的相位差才能形成无死角防御矩阵。主力舰的武器预热周期与小型舰的突袭节奏存在量子纠缠效应,实验数据显示将轨道炮充能节点设置在敌方电子干扰波谷期,命中率可提升至83%。特别值得注意的是,隐形单位的能量辐射残留会在绝对零度环境中持续23秒,这为反隐作战提供了精确的时间窗口。

动态战术体系构建原则

经典的"双环绞杀"战术要求两队舰群在120度空间夹角形成交叉火力,这种布局能使敌舰规避路径缩短40%。在能量潮汐区实施"相位跃迁突袭"时,建议采用五维坐标系定位,可将跃迁误差控制在0.03光秒以内。对于引力阱陷阱,将诱饵舰的电磁特征控制在敌方传感器阈值的85%时,成功诱导率可达92%。最新战例表明,将纳米维修机器人部署在离子风暴前哨,可使舰队持续作战时间延长1.8倍。

资源管理中的博弈论应用

能量核心的分配存在纳什均衡点,当将35%能源分配给护盾、25%给武器系统时,能实现攻防效能最大化。在残局阶段,每损失1%舰体完整度换取0.7秒火力全开的决策模型,可使最终胜率提升19%。特别需要注意的是,冷却剂的使用时机与敌方EMP武器的充能周期存在0.5秒的战略窗口,精确把握这个间隙可使系统重启效率提升60%。

心理战场的量子化对抗

通过分析217场顶级赛事数据发现,高频战术变招的最佳间隔为2分17秒,超过这个阈值会导致22%的预判失误率。在信息迷雾环境中,故意暴露0.3秒的通讯延迟可诱导73%的对手做出错误战术响应。心理压迫指数的临界值为7.2,当通过佯攻将敌方压力值维持在此阈值以上时,其操作失误概率呈几何级数增长。

制胜法则的混沌理论解构

战场熵值监控系统显示,当混乱度达到4.7级时,采用确定性策略的胜率下降至41%,而适应性战术的胜率则上升至68%。通过李雅普诺夫指数分析得出,初始阵型偏差每增加1%,战局发展的不可预测性将提高3个数量级。最新研发的战场态势预测算法,能在开战前3分钟以89%的准确率预判胜负走向。

星际战争的艺术本质上是多维空间中的概率操控游戏。掌握引力微分计算、能量流拓扑分析、心理博弈建模三项核心技能,配合对混沌临界点的敏锐感知,方能在瞬息万变的太空战场中建立绝对优势。未来战场的王者,必将是那些能将严谨科学思维与创造性战术想象完美融合的战略大师。