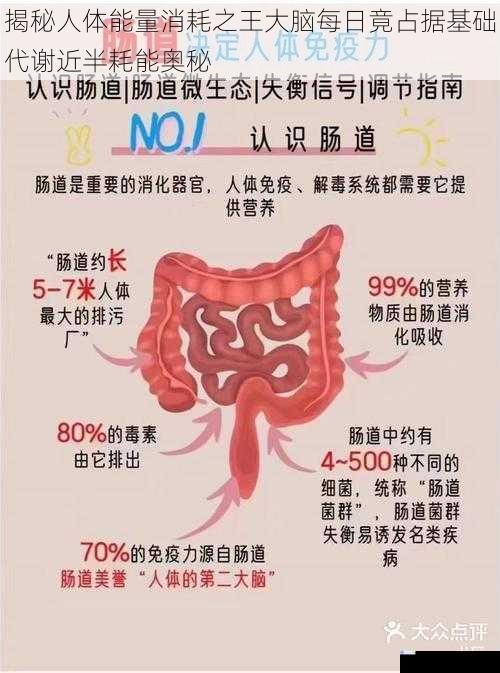

作为人体最复杂的器官,大脑仅占成人体重的2%,却消耗了基础代谢率的20%-25%。在婴幼儿阶段,这一比例甚至高达60%。这种看似不成比例的能量分配机制,在生物学领域被称为"大脑代谢悖论"。将神经组织维持认知功能的能量需求本质,揭示进化塑造的独特能量分配策略。

神经元的能量消耗特性

人类大脑包含约860亿个神经元,每个神经元通过突触形成约1,000-10,000个神经连接。这种复杂的网络结构需要持续的能量供给:静息状态下神经元维持膜电位的能耗,相当于总能耗的50%。钠钾泵每秒钟需要消耗1个ATP分子来维持细胞膜内外的离子梯度,仅这一项就占大脑总能耗的25%。

突触传递是另一个能量黑洞。每次神经冲动传导需要消耗约1.3×10^7个ATP分子,神经递质的合成、包装、释放及再摄取过程更是耗能惊人。谷氨酸作为主要兴奋性递质,其循环过程消耗的能量占突触总能耗的80%。大脑在信息处理时,局部区域的葡萄糖代谢率可在数秒内提升40%,这种动态调节能力远超其他器官。

静息态网络的持续耗能

2001年Marcus Raichle团队发现的默认模式网络(Default Mode Network)颠覆了传统认知。这个由后扣带回、内侧前额叶等区域组成的网络,在静息状态下的耗能比执行任务时更高。功能性核磁共振显示,这种"待机模式"消耗的能量占大脑总能耗的60%-80%,为自传体记忆整合、情景模拟等高级功能提供支持。

昼夜节律调节使大脑能耗呈现周期波动。即便在深度睡眠期,神经胶质细胞的代谢活动仍在持续。星形胶质细胞通过糖原分解为神经元提供乳酸燃料,这种能量储备机制确保大脑在血糖波动时仍能维持功能稳定。

进化塑造的能量投资策略

人类大脑容量在200万年间增长了3倍,而肠道长度却缩短了40%。这种"神经-消化系统能量再分配"假说得到基因组学证据支持:与能量代谢相关的基因在人类进化中发生显著改变。大脑扩容带来的认知优势,使人类能够通过工具使用、社会协作等方式获取高能量食物,形成正向进化反馈。

比较解剖学研究显示,类人猿大脑能耗占比为8%-10%,而人类提升至20%以上。这种跃升与FOXP2等语言相关基因的进化同步发生,暗示能量投入与认知突破存在密切关联。大脑皮层的折叠结构(沟回)在有限颅腔内增加表面积,也优化了能量利用效率。

现代启示与未来挑战

当代人类面临的能量分配失衡日益显著:久坐生活方式导致肌肉能耗锐减,而脑力劳动强度持续攀升。这种代谢模式转变可能影响胰岛素敏感性,与阿尔茨海默病(被称为3型糖尿病)存在潜在关联。功能性近红外光谱技术的最新研究显示,长期冥想训练可使前额叶代谢率降低18%,提示神经可塑性可优化能量配置。

营养学研究提出"大脑特供"概念:血脑屏障对营养物质的严格筛选,使得葡萄糖、酮体等特定燃料的供给效率直接影响认知表现。在生酮饮食状态下,大脑可切换至酮体代谢模式,这种代谢弹性对癫痫治疗已显现临床价值。

展望未来,神经代谢组学的发展将揭示能量代谢与神经退行性变的关系。人工神经网络研究也带来启示:类脑芯片的"存算一体"架构模仿神经元的低功耗特性,其能效比达到传统芯片的万倍级别。这种仿生学突破,或许能为破解大脑能耗之谜提供新视角。

结语:大脑作为生物演化的终极节能方案,其能量分配机制体现了生存策略与认知优势的完美平衡。在静默的神经活动中,每秒万亿次的分子交换构建着人类意识的物质基础。理解这种能量经济学,不仅关乎神经科学的突破,更将推动人工智能、医学治疗等领域的范式革新。